© 一函团队优质原创出品 转载请注明出处

图片版权为“一函”所有

莂,是古代契约、合同,又称买地券或冥契、幽契,是一种土地买卖契约文书,券文书写或镌刻于石、陶、铁、铅、木、砖等质材,多数埋于墓中,作为替死者购买阴宅、冢地的凭证。这种死者的虚拟空间所有权,目的是为避免在阴间受神鬼的侵扰,所列的土地四至、价值和证人均为虚构。

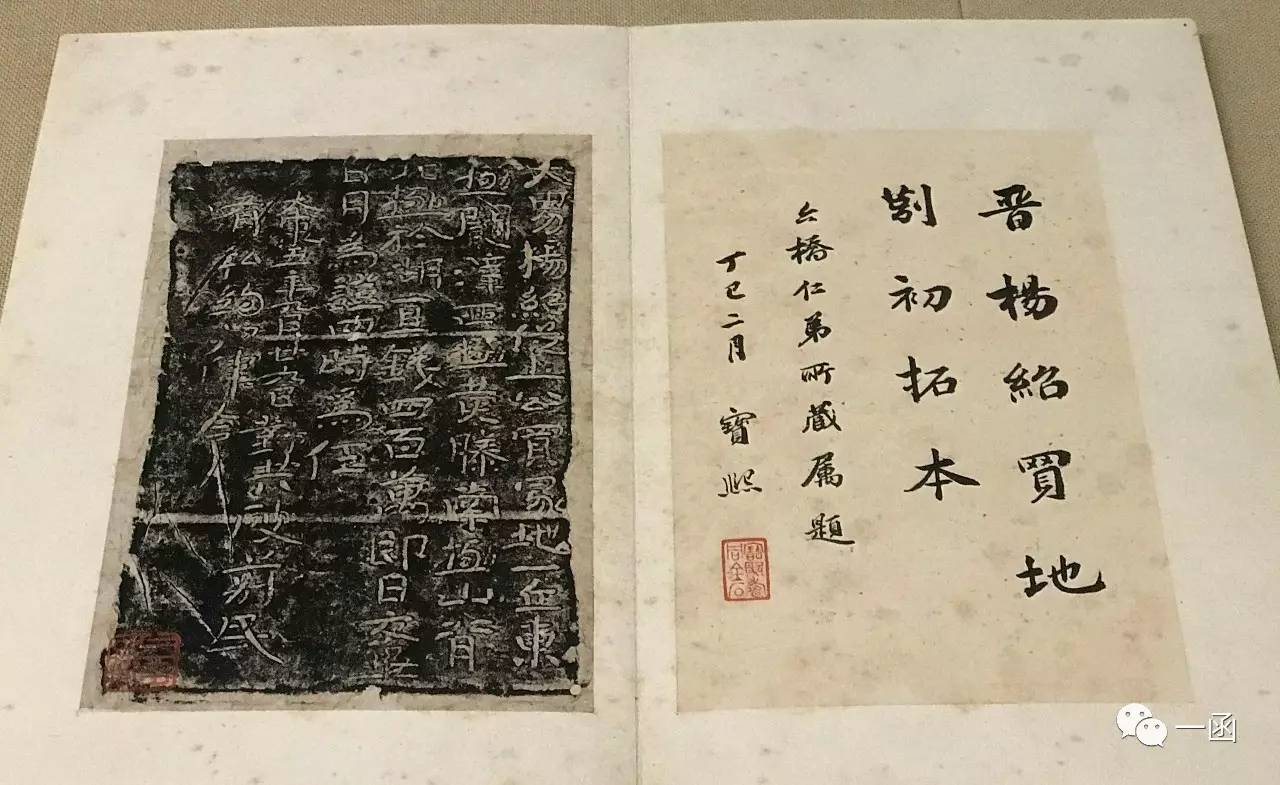

浙江省博物馆现在正在展出的《金石书画》第二期里,有一件私人藏家的东西,晋太康五年(284)刻的 《杨绍买地莂》拓片真本。明万历年间出土于浙江会稽,三多(1871—1941,本姓钟木依氏,汉姓张,蒙古全名三多戈,字六桥,隶蒙古正白旗,出生于浙江杭州,清朝在外蒙古的最后一届官员之一)旧藏,宝熙(1871-1942,字瑞臣,号沉盦,室名独醒庵。隶属满洲正蓝旗,清朝宗室,清太祖努尔哈赤第十五子豫通亲王多铎九世孙,入民国后,任总统府顾问,后曾任伪满州国内务处长等职)题首,后有罗振玉(1866-1940,中国现代农学的开拓者,中国近代考古学的奠基人)题跋。

曹魏、西晋时代,汉隶余势尚在,士人学习隶书一般是以汉末的《熹平石经》和曹魏的《三字石经》上标准的隶式为楷模。特别在洛阳一带出土的书刻碑志,笔法精整,墓主人都是上层社会的人物,可见此类隶书,是西晋隶书的正体、铭石书的主流。但是,与此同时,还有另外一类草率的隶书,笔体不同,拙趣十足,就比如这张《杨绍买地莂》,以陶为之,形似破竹,单刀刻划的书迹草隶相杂,是非常接近笔写的一种俗笔隶书。

此拓的真本流传极罕,所见多为翻刻之本,比如浙博也有一件,上有沈慈护题名,应该是沈曾植(1850—1922,浙江嘉兴人。字子培,号巽斋,别号乙盫,晚号寐叟,誉称“中国大儒”,沈慈护是其养子)旧藏,沙孟海在旁边有详细考证此买地券的发现始末,指出它是一件瓦券。同出土的还有瓷杯、一件白瓷狮子,以及一些腐败的铜器等。明代的徐渭在《青藤书屋文集卷四》中有诗题云“柳元毂以所得晋太康间冢中杯及瓦券来易余手绘二首……”可见当时有人想用此出土物来交换徐渭的两幅画作。比对两件拓本,一个是明显陶瓦质感上的刻痕,另一个无论字形上的刻划质感还是器物表面的信息量,都不完全。沈曾植本显然是三多本的翻刻本。

到了东晋的出土铭刻遗迹,隶书依旧是大宗而且形态开始发生变化,出现了楷书墓志。篆书偶有所见,特别是南渡之后的篆书衰微,但余脉犹在,像韦昶(字文休,仲将兄康字元将,凉州刺史之玄孙,官至颍川太守,散骑常侍,善古文,大篆及草)用篆书题宫室榜额,他是南渡士人,所写“大篆”与吴地的篆体不同。藏于浙江省博物馆的还有一件买地券,是东晋早期(338)的《朱曼妻买地券》,民国年间出土于浙江平阳,此地当年是东吴的腹地,其书法与东吴的《天发神谶碑》略相似,应该是江南地区流行的篆书风格。

这张拓片是朱伯谦(中国古陶瓷学会名誉会长,南宋官窑、元代哥窑、宋元龙泉窑专家)送给朱家济(1902-1969,字豫卿、余清,朱文钧先生长子,毕业于北京大学,曾在南开中学、北平大学和故宫博物院任职,抗战时随古物南迁。1953年受聘为浙江省文物管理委员会委员兼研究组组长)的,后附方介堪(1901-1987,原名文渠,字溥如,后改名岩,字介堪,以字行,永嘉城区今温州鹿城区人。篆刻家,曾任西泠印社副社长)的手稿四张,说明此拓片的来龙去脉。

在温州平阳(今苍南)云岩乡鲸头村石冈下那一带,山势平缓,是鲸头村有名的聚集风水的宝地,所以一直以来是村民们选择百年后吉穴的理想之所。清光绪二十五年(1899),村中一富户在请工匠上山营造墓穴时意外挖出了一块墓碑,当地名绅陈锡琛(字筱垞,苍南宜山人,光绪二十八年创办平阳县学堂时,出任堂长,于宣统二年创办江南高等小学堂。)以敏锐的触觉感到此碑来历不凡,主动上门向并不识货的东家要来此碑。拿回家后他逐字细究,还做了几份拓片,送给恩师平阳县学训导吴承志和瑞安大儒孙诒让,以求识读研究。此拓片开始被多人传阅,有好事者辗转多方找到陈锡琛以求过目或求赠拓片,令其深受其扰。为绝他人念头,陈锡琛对外一律言称挖墓穴的人害怕得罪死者,重新埋回墓里去了。

网上有一篇作者为高启新写于去年的文章《横阳国宝级文物:朱曼妻薛氏买地石券》,比较详细地考证了此碑重现人间的过程以及地券的价值,特别提到了金石大家方介堪。1930年,方介堪在上海美专任教,学生中有来自平阳的学生陈德辉,是陈锡琛之孙。方介堪问起此券,陈德辉后以新拓相赠,方介堪始知该券仍在人间。

方介堪刻印于玉篆楼

1953年,走马上任温州市文管会副主任不久的方介堪专程赴平阳寻觅买地券原石。当时在平阳文化部门任职的萧耘春陪同一道赴宜山寻访,可惜初访无功而返。1956年,回乡的陈德辉竟在旧屋书斋地板下找到原石,并立即上报市文管会。闻悉的方先生再度来到宜山,组织购回,后收藏于温州地区(市)文物管理委员会。1995年5月16日,地券经国家文物局的专家定为一级文物,现在收藏于温州博物馆。

纵30、横17.2、厚8.5厘米

券文:“晋咸康四年二月壬子朔四日乙卯,吴故舍人立节都尉晋陵丹徒朱曼故妻薛,从天买地,从地买宅。东极甲乙,南极丙丁,西极庚辛,北极壬癸,中极戊己,上极天,下极泉,直钱二百万,即日交毕。有志薛地,当询天帝;有志薛宅,当询土伯。任知者:东王公,西王圣母。如天帝律令。”

“由于此碑出土的年代为晋,晋初沿袭曹魏禁止立碑,当时通常的做法就是直接把相关文字记录埋到墓里,故传世魏晋碑文鲜少。从此碑出土之日始,特别是陈锡琛将碑拓流布社会,引起金石界的关注。吴承志率先撰写《书朱曼买地宅券后》《再书朱曼买地宅莂后》两篇考证文章,罗振玉编撰的《地券征存》也收入此买地券。任职瓯海关监督的冒广生因刘绍宽转赠拓片专门撰写了《朱曼妻薛氏地券跋尾》一文。刘绍宽主修的《平阳县志》卷55《金石志》以《朱曼妻地莂》为名收录。1936年5月31日,《东南日报》“金石书画”副刊第58期刊出海宁邹氏适庐所藏拓片,下附中国近代碑帖研究权威陈锡钧撰写的《晋朱曼妻买地券题跋》。1965年,《文物》第6期刊登方介堪撰写的《晋朱曼妻薛买地宅券》一文,引起广泛关注。这些考据文章有从文字、风俗、人口、书法等诸多方面进行诠释。涉猎很庞杂,在学术界产生广泛影响。吴承志从时间及对朱曼妻薛氏生平的考据,得出墓主夫君朱曼生世以及贬谪流寓平阳的过程。朱曼是三国时吴国孙权第六个儿子景帝孙休的太子舍人,也是孙休妻子朱夫人的亲属。后来,孙皓继承了帝位,把朱夫人的太后名位给废了,戚党代表人物朱曼受此牵连被贬流放到平阳荒凉鲸头村,随夫的薛氏死后也埋在平阳。据记载,西晋武帝太康四年(283)始置始阳县,旋改横阳县,为平阳分疆立县之始。而《朱曼妻薛买地宅券》刻石时间为成帝咸康四年(338),晚于横阳立县56年。说明横阳虽东南僻隅小县,但晋以来已有豪门世家的显达官宦流寓于此,朱曼也成为平阳历史可考的第一人。这块买地券无疑成为平阳(今苍南)移民史最早的佐证。”

1964年4月,郭沫若到温州考察,曾仔细观看拓片。今传世的拓片中,可见的名家题识有沙孟海、陆维钊、姜东舒、夏承焘等等。除了浙博朱家济的这张,浙江美术馆还有一件。是方介堪送给吴茀之(1900-1977,历任上海美专教授,杭州艺专教授兼教务主任,浙江美术学院国画系主任,工诗文书画,精研画论及古画鉴赏)的拓本,方在跋文中考证,第二行吴故舍人之“舍”字孙冶让释作“令”,冒广生益衍其说,今细审原刻,还是应该为“舍”;以及“母”字上格有笔划似为“圣”字残文,篆意似三国吴天玺时期的国山碑,所以是最早与浙中汉三老碑并重的出土文字。

此外在民间,郦承铨(1904—1967年,字衡叔、衡三、号愿堂、别署无愿居士。江苏南京人,书斋号写春。著名诗人、学者、书画家、鉴定家。1950年任浙江省文物管理委员会副主任,参与浙博《剩山图》的收购过程)藏有一张拓本。2014年西泠秋拍,古籍善本专场上有一件姜东舒(1923—2008,山东省乳山市人,浙江省钱江书法研究会会长,文澜书画社社长)旧藏并题签的拓本,上有沙孟海、方介堪、陆维钊、姜东舒、韩登安、胡士莹、朱孔阳、刘慎旃等十一家题跋,柯志平拓。

2015年西泠秋季拍卖,“吉金嘉会•金石碑帖”专场也拍过一件方介堪送给朱大可的拓本。

方介堪送给乡贤夏鼐的拓本,也是柯志平拓。

沉睡一千五百多年的碑铭,在晚清被摇醒,进而余波涟漪扩散至今。

作者 | 树杪kaer

编辑 | 小葱

未 经 允 许 请 勿 转 载 到 其 他 公 众 号

尊敬的畅言客户,您好。您所使用的网站评论功能已广告作弊被限制使用,如有疑问,请咨询客服电话400-780-9680。