从小到大,不少中国典故名耳熟能详,但其中的故事、来源你是否知晓呢?他们和社会主义核心价值观又有什么有趣的关联呢?上一期和小伙伴们分享了10个,今天“中国典故说核心价值观”课堂第(2)期开课啦,一起来看看吧!

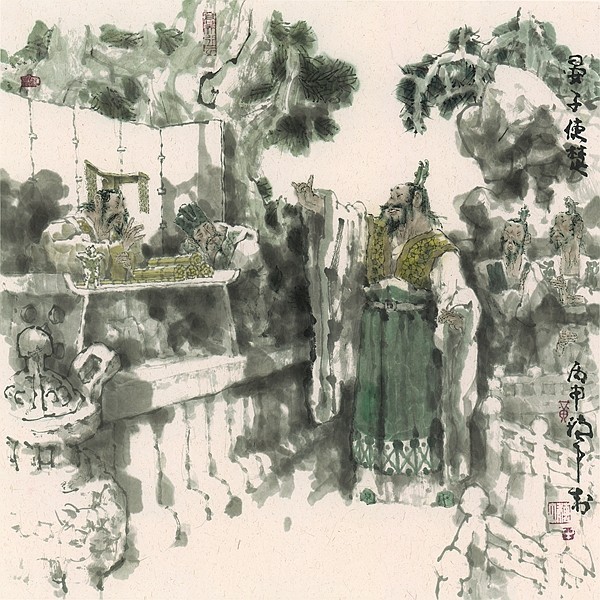

《晏子使楚》

挥汗如雨,摩肩接踵,南橘北枳等成语都是源自晏子使楚的典故。这个小故事说明:个人的尊严和国家的尊严往往是一致的。个人的尊严需要国家的尊严来支撑。

春秋时期,齐国大夫晏子奉命出使楚国。楚国看不起齐国,又见晏子身材矮小,更看不起他,想乘机羞辱他一番。楚人特意在城门旁边另开了一个很小的门,等晏子一行到来,就打开侧门迎他入城。晏子见了不动声色,只是站着不动。

“贵宾,请进!”礼宾官指着小门发出了邀请。

晏子笑了笑,指着小门说道:“出使狗国的人,才从狗门入;今天我出使的是楚国,不应该从这个门里进去吧!”

礼宾官自讨没趣,赶紧命人打开大门,迎晏子进城。

晏子入宫谒见楚王,楚王不屑地瞥了他一眼,傲慢地大笑:“哈哈,齐国难道没人了吗?”

晏子一听,知道楚王又在蔑视齐国,便接口说道:“我们齐国都城虽说不大,但每个人只要抬一抬袖子,就能把太阳遮住;每个人挥一把汗水,就像下场大雨。大路之上,人们肩膀挨着肩膀,脚尖顶着脚跟。擦汗如雨,摩肩接踵,怎么会没人呢?”

“既然如此,为何派你当使者呢?”楚王别有用心地问道。

“大王有所不知,我们齐王任命使者是有选择的,聪明漂亮的人出使上等的国家,愚笨丑陋的人才出使下等的国家。晏婴我长得丑陋,所以我就被派到贵国来了。”

楚王听罢半天没说出话来。楚王还不死心,就和身边的人嘀咕一阵子。

过了一会儿,一个囚犯被押到楚王面前。楚王不怀好意地问道:“绑着的是什么人啊?”

“是一个齐国人。”一小吏高声问道。

“犯的什么罪?”

“盗窃罪。”

于是,楚王望了望晏子,嘲讽地说:“齐国人善于偷盗啊?”

晏子听后,立即朗声答道:“我听说,橘子生长在淮南,结出的橘子又大又甜;生长在淮北就叫枳了,果子又小又酸。橘和枳相似,果实的味道却迥然不同。什么原因呢?水土不同的缘故!如今百姓在齐国规规矩矩,一入楚国却开始偷偷摸摸了,该不是楚国的水土使人变得善于偷盗吧!”

楚王听罢无言以对,只好尴尬地笑道:“圣人是不可戏弄的啊!”

《留取丹心照汗青》

释义:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,自古以来,人终不免一死!但倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。

典故:出自文天祥《过零丁洋》。做人要有气节,要坚持自己的原则,在爱国的问题上更是如此。文天祥考中过状元,是杰出的人才,他只要投降元朝,就能继续做大官,但他却义无反顾地选择了与国俱亡。荣华富贵和民族气节相比,是多么地微不足道!

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,这是宋末杰出的民族英雄和爱国诗人文天祥的光辉诗句。

文天祥(1236-1283)生活在蒙古统治者大举南侵,南宋王朝摇摇欲坠的时代。公元1271年,蒙古统治者建立了元朝,之后,便派兵大举进攻南宋。那时候,南宋政治腐败,权奸把持朝政,国力衰弱。1273年,南宋的襄阳、樊城两城失陷,元将伯颜带领大军,沿江东下。南宋军队在池州(今安徽贵池)和元军打了一仗,结果全军覆没。不久元军攻下鄂州。眼看京城危在旦夕,南宋朝廷急忙诏告天下,号召抗元。当时正在赣州做地方官的文天祥立刻把家产卖掉用做军费,招兵买马,随即率领招募来的军队急赴临安。

1276年1月,元将伯颜率军到了离临安仅30里的皋亭山,要南宋朝廷派人前去谈判,企图迫使南宋投降。文天祥挺身而出,以右丞相兼枢密使的身份,奉命去元营议和。

文天祥进了元营,大义凛然,他先痛斥了敌人的野心,后又义正严辞地提出:“谈和可以,但元军必须退到平江、嘉兴一线。”伯颜非常恼火,用死威胁他。文天祥明确表示:“国存,我存;国亡,我亡。”伯颜怕放虎归山,于是把文天祥一行扣留下来,押往北方。一路上,看到山河破碎,文天祥心如刀绞,他多么想驰骋疆场,为国效力啊!

在押往北方的途中,文天祥趁元军不备,在镇江逃了出来。他历尽艰辛,九死一生,辗转到了福州,立即投入抗元斗争。

文天祥率兵转战于江西、福建、广东,屡建战功,最后终因寡不敌众,在海丰附近的五坡岭兵败被俘。被俘后,他决心以死报国,可服药自杀未成,被送到汉奸张弘范那里。张弘范知道文天祥威望高,一心想将他劝降。张弘范先许以高官,被文天祥严词拒绝;又逼迫文天祥写信招降在海上坚持抵抗的南宋将领张世杰,又被回绝;最后以死相逼,文天祥毫无惧色,写出著名诗篇《过零丁洋》,表达了宁死不降的决心。

1279年2月,张弘范攻破崖山,南宋灭亡。文天祥听到这一消息后非常伤心,朝着崖山大哭起来。

张弘范多次劝降无效后,于1279年4月将文天祥押送大都。途中,文天祥决心绝食而死,又未遂愿。十月初一,文天祥到了北京,被投进牢狱,元世祖忽必烈亲自出面劝降,文天祥回答说:“亡国之人,只求一死”,始终不肯屈服。文天祥在一个阴暗潮湿、污秽不堪、令人窒息的牢房里度过了3年。在这段时间里,文天祥以笔墨为武器,写下了许多光辉的诗篇。他在其中最著名的《正气歌》中,叙述了许多历史人物的事例,赞扬他们的正气来勉励自己,表现了崇高的民族气节。

元朝统治者见劝降无效,决定杀害文天祥以除后患,文天祥于1283年1月9日英勇就义,年仅47岁。

《管鲍之交》

释义:管仲和鲍叔牙之间深厚的友情,“生我者父母,知我者鲍子也。此世称管鲍善交也。”

故事:出自《列子·力命》。管仲二十来岁时就结识了鲍叔牙,起初二人合伙做点买卖,因为管仲家境贫寒就出资少些,鲍叔牙出资多些。生意做的还不错,可是有人发现管仲用挣的钱先还了自已欠的一些债,哈哈!这钱还没入帐就给花了,现在会计上的名词叫:坐支,而且私自花钱恐怕离贪污公款罪也不远了。更可气的是到年底分红时,鲍叔牙分给他一半的红利,他也就接受了。

这可把鲍叔牙手下的人气坏了,有个人对鲍叔牙说,他出资少,平时他开销又大,年底还照样和您平分效益,显然他是个十分贪财的人,要我是管仲的话,我一定不会厚着脸皮接受这些钱的。鲍叔牙斥责他手下道:你们满脑子里装的都是钱,就没发现管仲的家里十分困难吗?他比我更需要钱,我和他合伙做生意就是想要帮帮他,我情愿这样做,此事你们以后不要再提了。

后来这哥俩又一起充了军,二人更是相依为命。有一次齐国和邻国开战,双方军队展开了一场大撕杀,冲锋的时侯管仲总是躲在最后,跑得很慢,而退兵的时候,管仲却跟飞一样的奔跑。当兵的都耻笑他,说他贪生怕死,领兵的想杀一儆百拿管仲的头吓呼那些贪生怕死的士兵。

关键时刻又是鲍叔牙站了出来(此时鲍已当上了军官,不过我想也就是个连长一类的基层干部吧!)他替管仲辩护道:管仲的为人我是最了解不过了,他家有80多岁的老母亲无人照顾,他不能不忍辱含羞地活着以尽孝道。管仲听了鲍叔牙的这番话,感动的流下了热泪,他哭诉道:生我的是父母,而了解我管仲的,唯有鲍叔牙啊!

《贞观之治》

释义:贞观是唐太宗李世民的年号。在其治下,唐朝初期出现了长达二十多年的太平盛世,也为后来的开元盛世奠定了基础。

典故:出自吴兢《贞观政要》,有一次,唐太宗问魏征说:“历史上的人君,为什么有的人明智,有的人昏庸?”魏征说:“多听听各方面的意见,就明智;只听单方面的话,就昏庸。”他还举了历史上尧、舜和秦二世、梁武帝、隋炀帝等例子,说:“治理天下的人君如果能够采纳下面的意见,那末下情就能上达,他的亲信要想蒙蔽也蒙蔽不了。”唐太宗连连点头。魏征死后,唐太宗叹曰:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替,以人为鉴 ,可明得失。朕尝保此三鉴,内防己过。今魏征逝,一鉴忘矣。”正是因为李世民善于纳谏,广用贤臣,唐初不久就出现了“贞观之治”的盛世。

画面:魏征向李世民上谏的场景。

《梅岭三章》

典故:出自陈毅《梅岭三章》。1934年10月,中央主力红军长征后,中央为了迷惑牵制国民党部队,也为了给群众一个交代,便命令当时伤势严重不宜远行的陈毅率领众战士转战赣粤交界地区。在转战的过程中,他们遭到了国民党部队的疯狂反扑,蒋介石命令“绝地三尺”“斩草除根”,决不让苏维埃政权“死灰复燃”。国民党军采取碉堡围困、经济封锁、移民并村、保甲连坐等残酷毒辣的手段,反复“清剿”游击区。项英和陈毅根据敌人围剿的险恶处境,决定部队分九路突围。见过艰苦卓绝的转战,陈毅等人于1935年来到梅岭。在这里度过了三年的游击生活,如他自己所说,这三年是他二十年所经历的革命斗争中最艰苦最困难的阶段。1936年冬,陈毅的旧部下陈海叛变了,他利用自己的特殊身份,诱骗陈毅等同志下山。陈毅不知陈海已背叛了他,一大早就来到县城,当他们距离交通站只有三四十米远时发现了危险,最后在一名妇女的帮助下撤回梅岭,潜伏在莽丛20多天。敌人搜捕不到,便恼羞成怒放火烧山。因为担心不能脱险,陈毅在危险关头写下了《梅岭三章》,冀望“人间遍种自由花”。

在陈毅的身上,自由就是革命的胜利,人民的解放。他把自由提高到了“全中国人民”这个“大我”的层次,为了换取天下人的自由,他选择牺牲个体的自由。但是,不管是“小我”的自由,还是“大我”的自由,那都是值得我们努力追求的!

《三过家门而不入》

释义:大禹治水,三次经过家门不肯进入,表现了舍小家为大家的敬业精神。

典故:出自《孟子·滕文公上》。为了治水,大禹曾三过家门而不敢入。第一次经过家门时,听到他的妻子因分娩而在呻吟,还有婴儿的哇哇的哭声。助手劝他进去看看,他怕耽误治水,没有进去;第二次经过家门时,他的儿子正在他妻子的怀中向他招着手,这正是工程紧张的时候,他只是挥手打了下招呼,就走过去了。第三次经过家门时,儿子已长到10多岁了,跑过来使劲把他往家里拉。大禹深情地抚摸着儿子的头,告诉他,水未治平,没空回家,又匆忙离开,没进家门。大禹三过家门而不入,被传为美谈,至今仍为人们所传颂。

《礼贤下士》

释义:对有能力的人,以礼相待。

出处:宋·欧阳修,宋祁等《新唐书·李勉传》

唐朝的宗室后代李勉,从地方官一直升到宰相。李勉为官,廉洁方正。他在担任负责考察州县官吏政绩的观察使时,发现一个名叫王晬的武官为人正直,非常能干,便让他代理县令的职务。

不久,王晬遭到权贵的诬陷,唐肃宗颁下诏书,要李勉处死王晬。李勉没有马上逮捕王晬,而是连夜上奏章,请求朝廷赦免他。

肃宗接到奏章后,免去王晬死罪。但是,李勉也因执行圣旨不力而被召回京师处理。

李勉进京后,向肃宗面奏王晬是无罪的,现在要任用的,就是像王晬这样正直能干的人。肃宗了解了全部情况后,对李勉坚持正义、保护贤才的做法予以肯定,授他为掌管宗庙礼仪的太常少卿之职,并任命王晬为县令。王晬到任后,为官清正,办事公道,很受百姓爱戴。朝中人也都称赞李勉能识别和爱惜人才。

后来,李勉担任节度使,听人说李巡、张参这两个人相当有才学,便请他俩来辅助自己办理公务。李勉并不因为这两位名士是自己的下属而摆任何架子,而是始终以礼相待。凡有宴饮,总要请他们出席。

不幸的是,李巡、张参两人不久先后去世。李勉非常怀念他们,每逢宴请宾客时,总要设两个空位,照常摆着酒菜,就像他俩还活着似的。不仅是对李巡、张参那样的贤才,就是对普通士兵,李勉也是以礼相待,爱护备至,所以在他手下当差的人,都愿意为他尽力。

后世对李勉的品格和为人十分推崇,特别是对他尊重有才德的人、有礼貌地对待地位低下的人,更是长久地称道。

“礼贤下士”就是史学家赞颂李勉品格的用语。

《宽仁大度》

释义:宽厚仁义,气量大。

出处:唐·令狐德棻等《周书·敬珍传》

南北朝时期,北魏有个人叫敬珍,文武全才,他与堂兄敬祥志同道合,经常在一起谈论国家大事。当时,北魏孝武帝因不堪忍受丞相高欢的胁迫,逃出国都洛阳,投奔长安的将军宇文泰。宇文泰拥帝与高欢相拒,建立西魏;高欢则拥立孝静帝,从洛阳迁都到邺,建立东魏。

宇文泰在西魏改革政治,西魏逐渐强盛起来。东魏和西魏经常发生战争。

一天,敬珍对敬祥说:“现在正是有识之士为国家出力的时候,我与你应该考虑这件事。”

敬祥问他:“你有什么打算?”

敬珍说:“高欢逼走了孝武帝,谁不想杀死他?宇文丞相宽仁大度,有霸王的雄才大略,我们去投奔他。”

敬祥同意他的建议。于是,两人招兵买马,在西魏大将军李弼军队进军到黄河以东时,率领手下士兵连同6个县的10多万户居民归附了西魏。宇文泰见了他俩,非常高兴,握着敬珍的手说:“你们兄弟俩为我解除了后顾之忧。”任命他为平阳太守,敬祥为龙骧将军,并赏给他们每人一支仪仗乐队。

《相敬如宾》

陈挺通《相敬如宾》

释义:宾:客人。夫妻相互尊敬,彼此把对方当做客人一样。

出处:春秋·左丘明《左传·僖公三十三年》

春秋时期,晋文公派大夫臼季出使别国。臼季路过冀这个地方时,在大路边看见前朝国君晋惠公的个臣郤芮的儿子在地里锄禾,臼季便下车同郤缺应酬谈话,正谈着,一个女子给郤缺送饭来了,她先恭恭敬敬地向郤缺拜了一拜,然后蹲下身从篮子里取出饭菜,摆好碗筷,又恭恭敬敬地朝郤缺拜了一拜,请他用餐。郤缺彬彬有礼地回拜了那女子,向臼季介绍说,这是他的妻子。郤缺夫妻之间相敬如宾的美德,给臼季留下了深刻的印象。

回国后,臼季对晋文公说:“郤缺和妻子之间能够相敬如宾,这说明他们是很有教养、很有德行的人。一个有德行的人,必定能治理好百姓,请陛下放心大胆地使用他。”

晋文公对臼季的举荐却不大乐意,对臼季说:“你忘啦,他父亲有罪,我怎么能够用他?”原来,郤缺的父亲在晋文公和晋惠公兄弟俩争夺君位的斗争中,站在晋惠公一边。

臼季却不这样看,他开导晋文公说:“郤缺父亲的罪责,不能让郤缺来承担,如果您不计前嫌,让郤缺也得到机会施展自己的才干,那天下的贤士能人,必定更愿意为晋国效劳了。”

晋文公豁然开朗,欣然接受臼季的建议,拜郤缺为大夫。

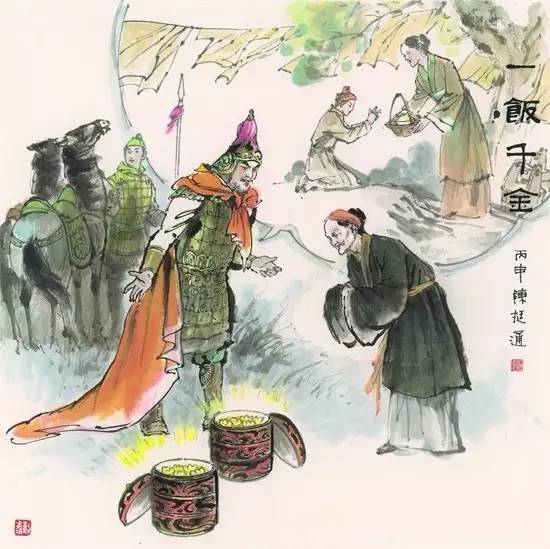

《一饭千金》

陈挺通《一饭千金》

释义:比喻贫穷时受人帮助,发达后给予重谢报答。

出处:汉·司马迁《史记·淮阴侯列传》

汉高祖时的大将韩信,是淮阴人,年轻时很失意、穷困,因而没有人推荐他做官。那时候,他时常到城外钓鱼,希望碰着好运气,便可以解决生计,但是,并不能如愿。因此,时常要饿着肚子。幸而在他时常钓鱼的地方,有很多漂母(洗衣服的中老年妇女),其中有一位很同情韩信的遭遇,便不断地救济他,给他饭吃。韩信在艰难困苦中,得到那位勤劳刻苦、仅依靠双手勉强糊口的漂母的恩惠,很感激她,便对她说,将来必定要重重地报答她。那漂母听了韩信的话,并不高兴,表示不希望韩信将来报答她。后来,韩信果然替汉王立了不少功劳,被封为楚王,他想起从前曾受过漂母的恩惠,命人送酒菜给她吃,还送给她黄金1000两来答谢她。

(来源:广东文明网)

尊敬的畅言客户,您好。您所使用的网站评论功能已广告作弊被限制使用,如有疑问,请咨询客服电话400-780-9680。